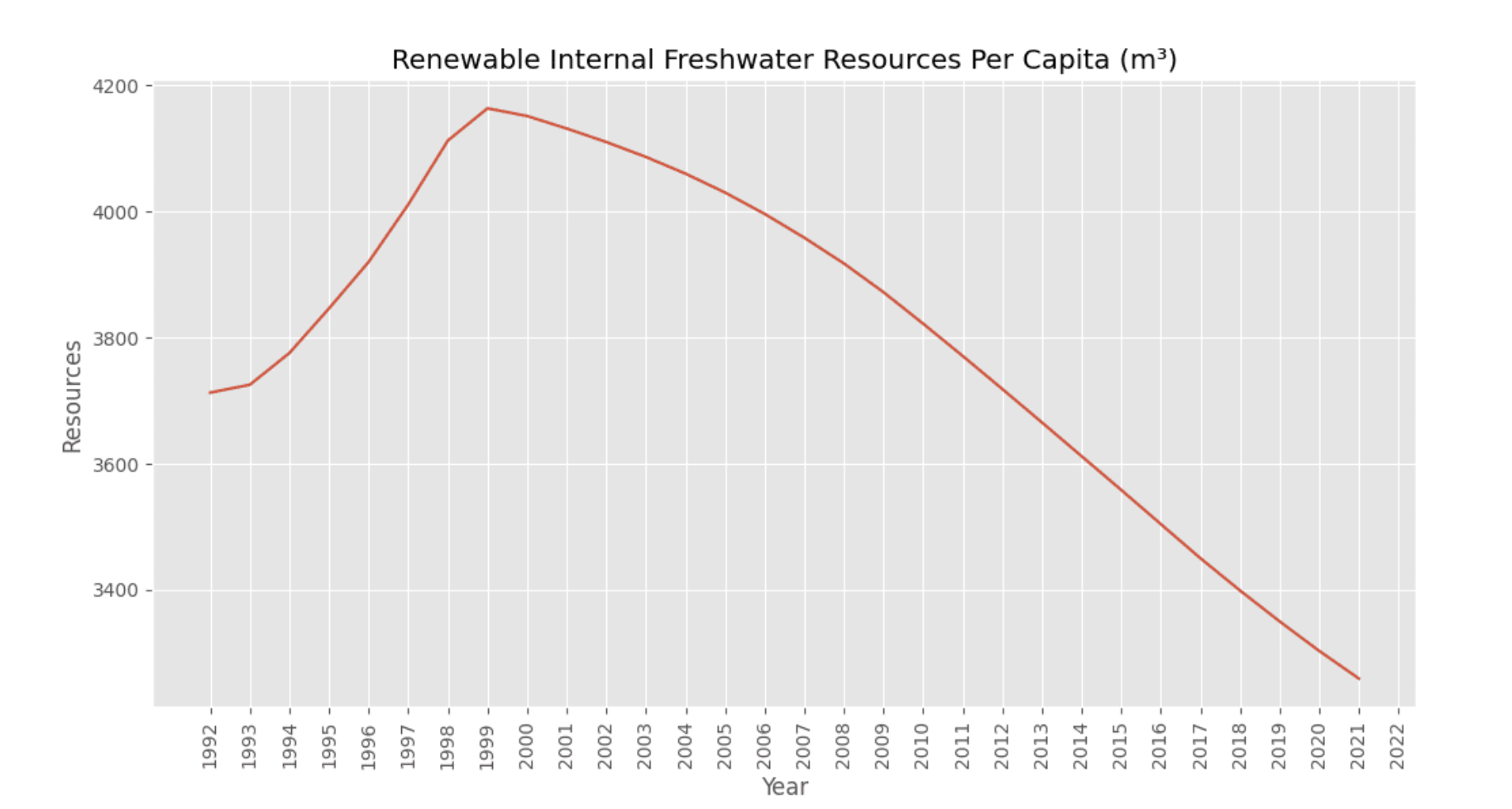

Данные указывают на стабильное снижение внутренних водных ресурсов

С 1999 года объемы воды на душу населения в Казахстане сократились на 21%. Но что именно стало причиной этого стремительного углубляющегося кризиса?

Лишь 42% водных ресурсов Казахстана пригодны к использованию — из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективного управления. Более 45% всей доступной воды — это трансграничные ресурсы, такие как реки Иртыш и Или, поступающие из Китая, а также Сырдарья, текущая из Кыргызстана и Узбекистана. Это делает Казахстан уязвимым по отношению к политике и водным управленческим ошибкам соседних стран.

На каждый кубометр воды (1000 литров воды) используемой в сельском хозяйстве приходится менее $0.5 прибыли. Это, наряду с изношенной системой орошения и выращиванием водозатратных культур с низкой отдачей, приводит к огромным упущенным экономическим возможностям. Некачественная санитария ежегодно обходится государству в $750 млн. — при этом требуется всего около $500 млн. инвестиций, чтобы полностью решить эту проблему.

Ледники

Основные водные артерии Казахстана зависят от ледниковых рек Тянь-Шаня. Ледники в этом регионе уже потеряли около 30% своей массы и могут сократиться ещё наполовину к 2050 году.

Пока что мы наблюдаем резкий всплеск таяния и притока воды, но он временный. Вскоре реки начнут пересыхать в летние месяцы — как раз тогда, когда вода нужна больше всего для орошения и охлаждения. Это грозит сезонной нехваткой воды и экологическим коллапсом.

Сельское хозяйство

В 2021 году 63% всей ежегодно потребляемой воды в Казахстане уходило на нужды сельского хозяйства. Для сравнения — на бытовые нужды расходуется всего 19%.

При этом лишь половина воды, предназначенной для полива, действительно доходит до полей. И только 16% всех орошаемых земель используют современные методы — капельное орошение или дождевание. Принятая государственная концепция по управлению водными ресурсами на 2023–2029 годы признает эти проблемы и ставит цель: сократить потери воды на главных каналах с 20% до 15% к 2029 году.

Эта неэффективность в сельском хозяйстве не только усугубляет дефицит воды, но и подрывает продовольственную безопасность и экономическую стабильность страны.

Неравный доступ к воде

Несмотря на усилия государства по модернизации водной инфраструктуры, разрыв между городом и селом сохраняется. В городах централизованное водоснабжение и канализация — норма, тогда как в сельской местности доступ к ним всё ещё затруднён, что сказывается на здоровье и качестве жизни.

По состоянию на 2024 год, 99,5% городского населения имеют доступ к чистой воде. В сельской местности — 97,8%. Но доступ к водопроводу демонстрирует куда более резкий контраст: в городах 94% домов подключены к сетям, тогда как в сёлах — только около 60%. Жителям поселков приходится пользоваться колонками или колодцами.

Этот разрыв — не только техническая проблема, но и социальная: он затрагивает здоровье, экономическое развитие и социальное равенство. Решение требует инвестиций в сельскую инфраструктуру, вовлечения местных сообществ и реформ, направленных на обеспечение равного доступа к воде.

Геополитика

Как уже отмечалось, значительная часть водных ресурсов Казахстана — трансграничная. В частности, это реки Или и Иртыш, берущие начало в Китае и жизненно важные для сельского хозяйства, промышленности и экосистемы страны в целом.

Казахстан и Китай ведут переговоры по вопросам справедливого распределения вод. Есть определенные успехи — например, совместное строительство гидросооружений на реке Хоргос. Однако общего соглашения пока нет.

Ситуация усложняется зависимостью от других трансграничных рек, таких как Сырдарья, которая течёт через Кыргызстан и Узбекистан. Эффективное использование этих ресурсов требует регионального сотрудничества — а это трудно реализуемо, учитывая разные национальные интересы.

Тем не менее, Казахстан предпринимает шаги по снижению напряжённости. Так, с Узбекистаном установлены совместные счётчики на трансграничных реках, что помогает следить за расходом воды и делиться данными.

Но без юридически обязывающих международных договоров и на фоне растущего спроса на воду в регионе, риски для водной безопасности Казахстана сохраняются. Решение этих геополитических проблем — ключ к устойчивому управлению водными ресурсами и предотвращению конфликтов.

Что нас ждёт

Прогноз Earth.Org рисует тревожную картину. С 1990-х годов объёмы внутренних возобновляемых водных ресурсов стабильно снижаются. К 2031 году они могут упасть до уровня 2750 кубометров на человека в год.

Расширяющийся интервал неопределенности лишь подчеркивает срочность действий, которые необходимо предпринять: политические реформы, инвестиции в водосберегающие технологии и региональное сотрудничество.

Водный дефицит влияет на здоровье, устойчивость экономики и национальную безопасность. Лучшее время для действий — сейчас.

Источник: https://vlast.kz/obsshestvo/65693-vodnyj-krizis-v-kazahstane-cerez-statistiku.html